JRRVF - Tolkien en Version Française - Forum

Vous n'êtes pas identifié(e).

- Contributions : Récentes | Sans réponse

Annonce

Pages : Précédent 1 2 bas de page

#76 05-12-2023 22:08

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

J'ai vu que mercredi dernier était sorti un film censé être, selon Allociné, une "relecture du mythe de Conan le barbare au féminin".

Bande annonce : https://www.allocine.fr/film/fichefilm_ … 95634.html

Il me semble que l'on est vraiment très très loin de Howard...

Personnellement, j'avais vu le film de Milius qui m'avait laissé très indifférente. Suite à vos échanges, j'ai lu il y a quelques année le premier tome de l'édition recommandée par Hyarion. J'ai bien aimé certaines nouvelles mais j'ai laissé tombé sur la fin, en particulier bien agacée par les personnages féminins... J'ai acheté les tomes suivants. Je m'y mettrai prochainement.

Hors ligne

#77 05-12-2023 23:43

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Il me semble que l'on est vraiment très très loin de Howard...

J'avoue que, de mon point de vue, ça ne donne pas envie...

Bertrand Mandico, le réalisateur (français) de ce long métrage (luxembourgeois pour la majorité de son financement) a visiblement voulu faire un film très personnel, expérimental, dans lequel il entend proposer une réinterprétation "au féminin" du "mythe Conan" dans un contexte narratif de voyage à travers le temps et de réincarnations...

Howard est certes cité parmi les références du cinéaste mais, en fait, simplement et seulement comme un élément parmi beaucoup d'autres à partir desquels Mandico a imaginé son histoire, censée évoquer avant tout sa propre vision "post-moderne" (?) de la figure archétypale du "barbare" déclinée au féminin, et prétendant prendre le contre-pied du film de Milius... De fait, il me semble également que l'on est là très très loin de Howard, même si accessoirement celui-ci croyait aux vies antérieures.

J'avoue que la bande annonce du film me donne l'impression que Conann de Mandico a autant de rapport avec l'univers littéraire de Howard que le film Beowulf de Graham Baker (avec Christophe Lambert, pour ceux qui s'en souviennent) en a avec Beowulf, le poème original en vieil anglais...

Personnellement, j'avais vu le film de Milius qui m'avait laissé très indifférente. Suite à vos échanges, j'ai lu il y a quelques année le premier tome de l'édition recommandée par Hyarion. J'ai bien aimé certaines nouvelles mais j'ai laissé tombé sur la fin, en particulier bien agacée par les personnages féminins... J'ai acheté les tomes suivants. Je m'y mettrai prochainement.

Tu feras bien. :-)

Le premier tome (Conan 1. Le Cimmérien) contient d'excellentes nouvelles, dont La Fille du Géant du Gel et La Reine de la Côte Noire, mais aussi des récits écrits seulement pour des raisons commerciales et donc d'un intérêt nettement plus faible, notamment en matière de personnages féminins.

Les tomes suivants (Conan 2. L'Heure du dragon et Conan 3. Les Clous rouges) dont tu parles, Beruthiel, contiennent précisément certaines des meilleures histoires de Conan de Howard, avec notamment justement des personnages féminins intéressants et forts dans certains de ces récits (Le Peuple du Cercle noir, L'Heure du dragon, Une sorcière viendra au monde, Le Maraudeur noir, et bien sûr Les Clous rouges).

Amicalement,

B.

[EDIT: correction de fautes.]

Hors ligne

#78 06-12-2023 00:24

- Hisweloke

- Inscription : 1999

- Messages : 1 622

Re : Robert E. Howard - Conan

Certes, bien loin de Howard, bigre ! ... Mais wow... Moi elle me donnerait presque envie cette bande annonce... furieuse... Du subtil génie ou du grand nanard, pas d'entre-deux mou là... et la BA tend quand même bien fort vers le second, absolu et ultime... Ça intrigue, tant même le jeu des acteurs semble être un pastiche de mauvais cinéma... Au risque d'un nanard grand cru, mon cœur pourrait balancer... Paske bon, le précédent Conan avec Momoa, il lorgnait quand même plus vers le navet, à part quelques rare fulgurances nanardesques...

D.

Hors ligne

#79 06-12-2023 12:07

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Le site du cinéma associatif toulousain American Cosmograph (ex-Utopia), où le film est actuellement projeté jusqu'au 19 décembre, résume ainsi l'intrigue du film de Mandico : « Conann, la reine-barbare, se voit condamnée à retrouver la mémoire et à revivre les atrocités qu’elle a commises. Guidée par le chien Rainer, larbin des enfers et paparazza [sic], elle replonge aux sources de sa rage, recroise les cadavres de ses idéaux, de son enfance et de son statut d’esclave jusqu’aux sommets de sa cruauté et de son accession au trône. »

Le premier paragraphe d'une critique dudit film, par Thomas Grignon pour le site Critikat.com, précise un peu les choses : « Contrairement à ce que laisse croire son titre en trompe‑l’œil, Conann ne constitue pas vraiment une relecture du roman de Robert E. Howard ou encore un remake du long-métrage de John Milius. Si Bertrand Mandico se réapproprie bien le décorum de l’heroic fantasy, c’est pour y remplacer le minotaure Schwarzenegger par un cerbère nécrophile, Rainer (Elina Löwensohn), guidant le spectateur comme Virgile à travers les cercles de l’Enfer. Reprenant de loin le canevas de La Divine Comédie de Dante, le cinéaste y donne à « voir le spectacle de la barbarie » (selon les mots du narrateur) à travers l’histoire de Conann : élevée par sa mère, avant d’être enlevée par Sanja et ses guerrières sanguinaires, l’héroïne suit un apprentissage au gré d’une série de métamorphoses (le personnage est joué par six actrices différentes), tandis que le récit s’étale de la préhistoire à l’année 1998 en passant par les grandes guerres du XXe siècle. »

Conan le Cimmérien, tel que conçu par Howard, n'a pas de biographie : on ne sait ainsi presque rien sur son passé familial et sur sa jeunesse, ce qui est volontaire de la part de son créateur. Le Conan de Howard n'a jamais été esclave et n'aurait sans doute jamais pu l'être. Et Howard n'a jamais conçu non plus son personnage de manière téléologique : insister sur son ascension sociale vers la royauté était une lubie de Sprague de Camp, pas du tout de Howard. Voila pourquoi le propos du film de Milius, rien que du simple fait d'être une histoire de vengeance remontant à l'enfance, était déjà, en son temps, clairement en décalage par rapport au personnage littéraire original, le film de Nispel (avec Momoa) étant resté dans la même veine, celle de l'origin story sans rapport avec la création howardienne.

Une déclinaison originale de Conan au féminin (d'inspiration howardienne, loin donc des excès passés des concepteurs de Red Sonja) située dans un monde secondaire de fantasy pourrait être intéressante, de même qu'une histoire de fantasy d'inspiration howardienne qui serait centrée sur un personnage féminin fort créé par Howard (Atali, Bêlit, Yasmina, Zenobia, Salomé, Belesa, Valeria... il y a plein de possibilités). Ce pourrait être une manière pertinente et originale d'aborder la dichotomie barbarie/civilisation telle que mise en scène par Howard dans ses écrits.

Avec Mandico, qui ne situe même pas son propos dans un monde secondaire de fantasy, on est vraiment très, très loin de tout cela... jusque dans sa vision, semble-t-il très basiquement "inhumaine", de la notion de barbarie. Peut-être cependant avons-nous effectivement affaire à un nanard de compétition...

Peace and Love,

B.

Hors ligne

#80 07-12-2023 21:24

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

Merci pour le repérage des meilleures nouvelles, Hyarion, je m’y mettrai quand j’aurai fini ma relecture de l’Éducation Sentimentale, le changement va être un peu brutal...

Quant au film, je vais trop rarement au cinéma pour prendre le risque d’aller le voir...

Hors ligne

#81 10-12-2023 18:31

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Merci pour le repérage des meilleures nouvelles, Hyarion, je m’y mettrai quand j’aurai fini ma relecture de l’Éducation Sentimentale, le changement va être un peu brutal...

Oui, évidemment, cela sera très différent... mais ceci dit, je pense que le changement serait nettement moins accentué si tu finissais de relire Salammbô. Il y a sans doute matière à comparaison entre cet autre roman de Flaubert et au moins certains récits de Howard. Ce dernier a-t-il lu Flaubert ? Au moins en avait-il entendu parler... Je repense à cette lettre de Lovecraft adressée à Howard, écrite à Providence le 7 novembre 1932, dans laquelle le créateur de Cthulhu écrit, entre autres, que “Flaubert is a genuine master” et que “Maupassant is probably the greatest short story writer of all time”...

Par ailleurs, mais toujours s'agissant de références littéraires françaises et plus largement européennes du XIXe siècle (et du tout début du XXe), comme je l'avais écrit dans mon article sur La Fille du Géant de Gel, paru en 2019 dans la revue Fantasy Art and Studies n°6 (p. 9-24), on sait que Howard connaissait notamment des œuvres d'auteurs tels que Algernon Charles Swinburne, Oscar Wilde, Joris-Karl Huysmans et Pierre Louÿs.

Dans un registre "classique" américain, on pourra aussi noter que l'écriture de la nouvelle de Howard Le Maraudeur noir (dans le volume Conan 3. Les Clous rouges, déjà cité) a été pour partie très clairement influencée par la lecture du célèbre roman La Lettre écarlate (1850) de Nathaniel Hawthorne.

Tout cela simplement pour rappeler que les écrivains nés dans les années 1890 et 1900 ont naturellement été tributaires, d'une manière ou d'une autre, de l'immense flot littéraire qu'a apporté le XIXe siècle en Occident... mais que cela n'empêche certes pas de constater bien des différences plus ou moins importantes en matière de styles et de sujets, d'un livre à l'autre et/ou d'un auteur à l'autre ! ^^

Quant au film, je vais trop rarement au cinéma pour prendre le risque d’aller le voir...

Je te comprends, Beruthiel : quitte à aller rarement au cinéma, autant bien choisir ce que l'on va aller voir... et ne pas prendre le risque de tomber sur un film dont on sent qu'il a de bonnes chances de ne pas nous plaire et/ou de ne pas être mémorable...

Personnellement, depuis l'automne de l'année dernière, je me suis décidé à retourner de temps en temps dans les salles obscures, et jusqu'en octobre dernier, après quoi la motivation a de nouveau fondue, face à une offre d'aujourd'hui qui continue à ne pas beaucoup me parler, l'accumulation des soucis s'arrangeant rien (même si je n'ai pas renoncé, pour autant et par ailleurs, mais lorsque j'ai encore le temps, aux visites de musées, aux concerts classiques [tant que je peux], et au visionnage de films en DVD)...

Je viens justement de retrouver les tickets de séances de cinéma pour les quelques films récents que j'ai vus sur grand écran depuis novembre 2022... mais il vaut mieux que j'en parle dans un autre fuseau.

Pour en revenir à Robert E. Howard, le dernier projet d'adaptation au cinéma d'une partie de son œuvre littéraire était celui de Christophe Gans, « Dark Agnès », d'après les récits d'aventure historique mettant en scène Agnès de Chastillon, personnage féminin (et même féministe) créé par Howard en 1934, et qui avait à l’époque enthousiasmé Catherine L. Moore (créatrice de Jirel de Joiry). Comme pour de nombreux autres projets abandonnés ou suspendus de Gans, on n'en a plus entendu parler, depuis 2011... À la place, on a donc droit à la Conann de Mandico, mais franchement, comme je l'ai déjà écrit précédemment, ça ne donne pas envie.

Peace and Love,

B.

[EDIT: ajout d'un lien hypertexte, vers un fuseau dédié à l'audiovisuel]

Hors ligne

#82 08-02-2024 11:02

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

J’ai achevé ma lecture des deux derniers recueils consacrés à Conan. C’est effectivement beaucoup mieux que la deuxième moitié du premier volume que j’avais fini par abandonner. Les scènes d’action sont efficaces, les décors bien plantés, les intrigues (en général) bien construites.

Dans le deuxième volume, j’ai préféré L’Heure du dragon, sans doute pas le récit le plus personnel de Howard cependant. J’ai été un peu déçue par Une sorcière viendra au monde. La tirade de Salomé au début de l’histoire est forte :

« Je suis, moi aussi, Salomé. Cela a toujours été Salomé, la sorcière. Ce sera toujours Salomé, la sorcière, même lorsque les glaciers seront descendus du pôle en grondant pour écraser les civilisations et les réduire à l'état de ruines et qu'un monde nouveau sera né sur les cendres et la poussière du précédent. À cette époque encore, il y aura des Salomé à la surface de la terre, pour asservir le cœur des hommes avec leurs sortilèges, pour danser devant les monarques de ce monde et pour voir tomber les têtes des sages selon leur bon plaisir... »

Après cela, on s’attend à ce que Salomé en fasse voir de toutes les couleurs à Conan ! Mais non… Le personnage de Salomé est un peu raté, me semble-t-il. Elle ne dégage pas d’impression de puissance comme Tascela dans Les Clous rouges. Il n’y a pas d’affrontement avec Conan, le monstre qu’elle conjure se fait rapidement expédié... Le plus intéressant de la nouvelle est plutôt ce qui se passe en dehors de la cité.

Le dernier volume est mon préféré (sauf Les mangeurs d’hommes de Zamboula). Dans Le maraudeur noir, j’ai apprécié le duo formé par Belesa et Tina. Belesa est un personnage réussi de femme « normale ». J’ai aimé la noirceur d’Au-delà de la rivière noire et surtout des Clous rouges (ma préférée, la plus marquante), quand Howard est au cœur de son sujet sur la confrontation civilisation-barbarie et la décadence de la civilisation.

Je continue cependant à trouver pénible cette insistance permanente sur le corps des femmes et la force des hommes, même si j'ai compris que cela faisait partie du cahier des charges imposé à Howard pour vendre ses nouvelles. Par ailleurs je préfère les héros ou héroïnes qui sont moins sûrs de leur force...

Mais cela aurait été dommage de passer à côté du meilleur de Howard. Je te remercie donc, Hyarion, pour m’avoir incitée à cette découverte.

Céline

Hors ligne

#83 08-02-2024 18:58

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

J’ai achevé ma lecture des deux derniers recueils consacrés à Conan. C’est effectivement beaucoup mieux que la deuxième moitié du premier volume que j’avais fini par abandonner. Les scènes d’action sont efficaces, les décors bien plantés, les intrigues (en général) bien construites. [...]

...cela aurait été dommage de passer à côté du meilleur de Howard. Je te remercie donc, Hyarion, pour m’avoir incitée à cette découverte.

You're welcome, Céline. Je suis ravi que cette découverte ait été intéressante et agréable pour toi.

Dans le deuxième volume, j’ai préféré L’Heure du dragon, sans doute pas le récit le plus personnel de Howard cependant. J’ai été un peu déçue par Une sorcière viendra au monde. La tirade de Salomé au début de l’histoire est forte :

« Je suis, moi aussi, Salomé. Cela a toujours été Salomé, la sorcière. Ce sera toujours Salomé, la sorcière, même lorsque les glaciers seront descendus du pôle en grondant pour écraser les civilisations et les réduire à l'état de ruines et qu'un monde nouveau sera né sur les cendres et la poussière du précédent. À cette époque encore, il y aura des Salomé à la surface de la terre, pour asservir le cœur des hommes avec leurs sortilèges, pour danser devant les monarques de ce monde et pour voir tomber les têtes des sages selon leur bon plaisir... »

Après cela, on s’attend à ce que Salomé en fasse voir de toutes les couleurs à Conan ! Mais non… Le personnage de Salomé est un peu raté, me semble-t-il. Elle ne dégage pas d’impression de puissance comme Tascela dans Les Clous rouges. Il n’y a pas d’affrontement avec Conan, le monstre qu’elle conjure se fait rapidement expédié... Le plus intéressant de la nouvelle est plutôt ce qui se passe en dehors de la cité.

En effet, s'agissant de la narration, les meilleurs moments de ce récit se passent surtout à l'extérieur de Khauran.

Le personnage de Salomé est intéressant en ce qu'il convoque tout l'imaginaire attaché à ce nom, du personnage antique auquel il ait fait allusion dans les Évangiles jusqu'à la figure de femme fatale qui en a découlé et qui a inspiré, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreux artistes comme Gustave Moreau, Oscar Wilde, Franz von Stuck, Gaston Bussière, etc. (tout un chapitre dans mon projet de livre était consacré à cela...). Le crucifiement de Conan, dans le même récit, même s'il rappelle factuellement le martyre de saint André (de par la forme de la croix), est une autre allusion volontairement transparente à la Bible, et dans ce cas-là évidemment à la Crucifixion de Jésus de Nazareth. Ces références peuvent apparaître comme une manière d'associer l'héritage mythique de la Bible, notamment des Évangiles (soit, au passage, ce que Tolkien considérait, lui, comme un « mythe vrai »), à l'ensemble des mythes de l'humanité trouvant, d'une manière ou d'une autre, une origine dans les récits de ce passé alternatif qu'est censé être l'Âge hyborien (la tirade de Salomé, que tu cites, va d'ailleurs dans ce sens).

Il est vrai que Salomé est, chez Howard, un personnage qui aurait pu être davantage développé comme antagoniste direct de Conan, un peu comme c'est le cas avec Atali dans La Fille du Géant du Gel. Tu auras pu cependant remarquer un autre personnage de sorcière, dans le même volume, celui de Zelata dans le roman L'Heure du dragon, également intéressant en ce qu'il ne ressemble pas du tout à Salomé ni d'ailleurs à aucun autre personnage féminin que l'on peut trouver dans les histoires de Conan de Howard.

Le dernier volume est mon préféré (sauf Les mangeurs d’hommes de Zamboula). Dans Le maraudeur noir, j’ai apprécié le duo formé par Belesa et Tina. Belesa est un personnage réussi de femme « normale ». J’ai aimé la noirceur d’Au-delà de la rivière noire et surtout des Clous rouges (ma préférée, la plus marquante), quand Howard est au cœur de son sujet sur la confrontation civilisation-barbarie et la décadence de la civilisation.

On est effectivement, dans ces récits (Le Peuple du Cercle noir, Le Maraudeur noir, Au-delà de la rivière noire, Les Clous rouges), au coeur de la maturité créative de Robert Howard s'agissant de Conan et de son univers, même si de très bon récits avaient déjà été écrits auparavant et figurent dans les deux premiers volumes.

Concernant le duo féminin formé par Belesa et Tina, on pourra noter que Tina est un des très rares jeunes personnages, encore enfant, mis en scène par Howard dans son oeuvre, avec dans ce cas-ci, une scène de "punition" très dure, en intérieur, dans le cours du récit. De façon générale, à de très rares exceptions près, on ne trouvera pas chez Howard ni d'évocations, « à la Tolkien », d'intérieurs de logis plus ou moins familiaux qui seraient à la fois confortables et rassurants, ni non plus d'évocation méliorative de figures paternelles. Il n'est pas impossible que cela ait pu avoir un rapport avec un trauma personnel, comme Patrice (Louinet) en a formulé l'hypothèse dans sa thèse de doctorat sur l'écrivain, soutenue à La Sorbonne en 2019 (j'y avais fait allusion ailleurs, à l'époque).

Je continue cependant à trouver pénible cette insistance permanente sur le corps des femmes et la force des hommes, même si j'ai compris que cela faisait partie du cahier des charges imposé à Howard pour vendre ses nouvelles. Par ailleurs je préfère les héros ou héroïnes qui sont moins sûrs de leur force...

Il y a effectivement, dans ces récits, des éléments récurrents en matière d'altérité sexuelle. Howard, à mon sens, au-delà même du cahier des charges du marché éditorial dans lequel il devait effectivement exerçer son métier, insistait trop régulièrement sur la force physique de ces personnages masculins, et pour le coup, cela fait clairement partie des choses qui m'intéressent le moins dans son œuvre.

Mais Howard est un auteur qui était aussi capable de dépasser les clichés, les poncifs et ses propres habitudes en la matière. À cet égard, je recommande les nouvelles Agnès la Noire (Sword Woman), mettant en scène Agnès de Chastillon dont j'ai déjà parlé, et La Pierre Noire (The Black Stone), un récit lovecraftien par Robert Howard mais qui est digne des meilleures histoires de Lovecraft lui-même et qui met en scène un personnage intellectuel très éloigné des hommes « forts » physiquement habituellement associés à la fiction howardienne (ce personnage intellectuel se révélant même proche de l'écrivain et peut-être plus qu'il n'aurait osé l'avouer lui-même, notamment dans sa correspondance).

Ces deux récits figurent dans un autre recueil paru dans la collection du Livre de poche, Le Royaume des chimères, qui contient également une (très bonne) histoire de Kull de Valusie ayant ce titre : https://www.noosfere.org/livres/niourf. … 2146618016

Peace and Love,

Benjamin.

Hors ligne

#84 09-02-2024 22:07

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

Tu auras pu cependant remarquer un autre personnage de sorcière, dans le même volume, celui de Zelata dans le roman L'Heure du dragon

Oui, effectivement, le personnage de Zelata est atypique et intéressant.

Merci pour toutes ces précisions et conseils supplémentaires, en particulier pour la Pierre Noire . J’avais bien aimé la touche « lovecraftienne » dans les premiers récits de Conan, qui se fait moins sentir après. Je suis donc curieuse de découvrir cette histoire.

Céline

Hors ligne

#85 04-11-2024 23:33

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Quelques mois plus tard...

Merci pour toutes ces précisions et conseils supplémentaires, en particulier pour la Pierre Noire . J’avais bien aimé la touche « lovecraftienne » dans les premiers récits de Conan, qui se fait moins sentir après. Je suis donc curieuse de découvrir cette histoire.

Maintenant que j'y repense tout-à-coup, je me permets de demander : as-tu finalement pu lire cette nouvelle, Céline ?

Amicalement,

B.

Hors ligne

#86 06-11-2024 22:30

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

Oui, j’ai lu les nouvelles du recueil Le Royaume des chimères. J’ai apprécié La Pierre noire mais sans trouver, comme tu le disais, qu’elle arrive au niveau des meilleures histoires de Lovecraft. Ce que j’aime, chez Lovecraft, c’est l’atmosphère qu’il arrive à créer, la manière dont il instille progressivement les éléments horrifiques avant des « pics » dans l’horreur pure. Je ne trouve pas que cela soit aussi réussi dans La Pierre noire. J’ai en particulier trouvé que la description de la cérémonie autour de la pierre est trop longue et détaillée, cela fait plutôt descendre la tension dramatique (pour moi en tout cas).

Dans Agnès la Noire, l’évolution du personnage est intéressante. Howard décrit bien la manière dont Agnès prend progressivement conscience de sa force. Au niveau de l’histoire elle-même, j’ai aimé le début (jusqu’à la fuite du village) mais la suite m’a paru un peu faible.

Mes nouvelles préférées sont plutôt Les Pigeons de l’horreur (très efficace et lovecraftienne aussi il me semble), Les Vers de la Terre (dont j’ai bien aimé l’atmosphère : la lande, les marécages, la brume…) et L’Homme Noir.

Merci encore pour les conseils !

Céline

Hors ligne

#87 14-11-2024 23:57

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Oui, j’ai lu les nouvelles du recueil Le Royaume des chimères. J’ai apprécié La Pierre noire mais sans trouver, comme tu le disais, qu’elle arrive au niveau des meilleures histoires de Lovecraft. Ce que j’aime, chez Lovecraft, c’est l’atmosphère qu’il arrive à créer, la manière dont il instille progressivement les éléments horrifiques avant des « pics » dans l’horreur pure. Je ne trouve pas que cela soit aussi réussi dans La Pierre noire. J’ai en particulier trouvé que la description de la cérémonie autour de la pierre est trop longue et détaillée, cela fait plutôt descendre la tension dramatique (pour moi en tout cas).

Disons que dans mon esprit, et même si tout n'est pas parfait, Howard a réussi avec cette histoire à se hisser à la hauteur des grands récits de Lovecraft dans lesquels un point de vue intellectuel se voit confronté à un surnaturel qui le dépasse. Mais ce n'est pas la seule histoire dans ce cas, et tu as pu le constater avec les autres nouvelles figurant dans ce recueil-florilège Le Royaume des Chimères, notamment celles, très bonnes, que tu cites, et en particulier Les Pigeons de l'enfer.

Dans Agnès la Noire, l’évolution du personnage est intéressante. Howard décrit bien la manière dont Agnès prend progressivement conscience de sa force. Au niveau de l’histoire elle-même, j’ai aimé le début (jusqu’à la fuite du village) mais la suite m’a paru un peu faible.

Chaque lecteur ou lectrice a son regard, bien sûr, mais même sans vouloir trop généraliser, disons qu'une des caractéristiques de Robert Howard en littérature, et un de ses points forts, c'est de placer très rapidement la narration au cœur de l'action et des enjeux de celle-ci, en limitant les scènes d'exposition et en recourant volontiers au procédé in medias res couramment utilisé dans l'épopée. À cette aune, le moteur de la fiction howardienne est ainsi tel que la conclusion d'un récit pourra parfois peut-être paraître moins forte que l'ouverture et/ou le cœur dudit récit. Toujours est-il que s'agissant d'Agnès de Chastillon, après avoir écrit Agnès la Noire (Sword Woman), Howard a eu du mal à rédiger par la suite d'autres récits (deux autres nouvelles, dont une restée inachevée) mettant en scène ce personnage qui soient aussi forts que le premier, comme si l'intensité au cœur de celui-ci devait finalement lui rester propre.

À mes yeux, Agnès la Noire est un récit célébrant, au fond, la liberté individuelle, une valeur cardinale pour Howard, et sa force vient du fait que le personnage principal est une femme, qui refuse de subir sa condition sociale a priori et le fait savoir avec violence dans une société violente (située en France au XVIe siècle dans le récit, mais la portée du propos dépasse le contexte spatio-temporel choisi). Peut-être cette nouvelle, écrite en juin ou juillet 1934, était-elle un peu trop avant-gardiste pour le marché éditorial populaire de l'époque, ce pourquoi sa publication fut refusée par les magazines auxquelles elle fut alors proposée. Cependant, et j'y avais déjà fait allusion précédemment l'année dernière, Catherine L. Moore, créatrice du personnage de Jirel de Joiry (autre héroïne guerrière rousse, Howard et Moore ayant imaginés indépendamment leurs héroïnes respectives à peu près à la même époque), avait lu Agnès la Noire, dont Howard lui avait envoyé le texte, et lui avait exprimé, dans une lettre de janvier 1935, son enthousiasme après la découverte de ce récit — c'est d'ailleurs précisément par un extrait de cette lettre que commence un article de Bobby Derie consacré aux lettres de Moore envoyées à Howard, mis en ligne en septembre 2021 sur son très riche et très lovecraftien blog anglophone “Deep Cuts in a Lovecraftian Vein” :

https://deepcuts.blog/2021/09/29/her-le … lle-moore/

Mes nouvelles préférées sont plutôt Les Pigeons de l’horreur (très efficace et lovecraftienne aussi il me semble), Les Vers de la Terre (dont j’ai bien aimé l’atmosphère : la lande, les marécages, la brume…) et L’Homme Noir.

La nouvelle Les Pigeons de l'enfer (Pigeons from Hell), écrite en novembre et décembre 1934, est effectivement très lovecraftienne, et c'est un autre exemple, avec la Pierre noire (écrite plus tôt, en novembre 1930), d'un récit avec lequel Howard réussit à se hisser à la hauteur des grands récits de Lovecraft, comme je l'ai écrit plus haut. Sa spécificité est qu'il s'agit d'un récit d'épouvante ou d'horreur dont l'action se déroule dans le Sud des États-Unis : il constitue en fait une réponse de Howard à Lovecraft, lequel pensait et lui écrivait que la Nouvelle-Angleterre était l'endroit idéal où situer un récit de ce type, d'où notamment le fait que les personnages du début de l'histoire de Howard soient justement originaires de ce coin-là des États-Unis.

Les Vers de la Terre, écrit vers la fin de 1931 (peu de temps avant la création de Conan le Cimmérien), et L'Homme noir, écrit en février 1930, sont des récits historiques évoquant les Pictes, ce peuple panchronique dans l'univers fictif howardien, que l'on retrouve aussi bien dans les histoires de fantasy mettant en scène de Kull et Conan que dans ces nouvelles historiques dont nous parlons (leur caractère panchronique, mais aussi « marginal » vis-à-vis de la « civilisation », m'a toujours semblé être un point commun significatif avec les Drúedain ou Woses chez Tolkien). Les Vers de la Terre, dont l'action se situe dans le contexte antique de l'affrontement entre les Romains et les Pictes (menés par le roi Bran Mak Morn) au nord de l'actuelle Grande-Bretagne, est une histoire vraiment saisissante, un « chef d'œuvre d'horreur macabre » disait Lovecraft, et dont je vois que tu as apprécié l'atmosphère, éminemment lovecraftienne tout en se situant dans un contexte historique éminemment howardien avec sa fameuse dichotomie barbarie/civilisation (sachant que Howard détestait ce symbole de l'impérialisme qu'était pour lui l'Empire romain). La description de l'intervention des êtres qui donnent son titre au récit est vraiment terrifiante. Quant à L'Homme noir, récit situé au Moyen Âge (au début du XIe siècle), dans un contexte plus gaélique (le personnage principal s'appelle Turlogh Dubh O'Brien, un renégat gaël), mais où les Pictes (et Bran Mak Morn) se rappellent au bon souvenir du lecteur, c'est une nouvelle où l'on sent présent le pessimisme de l'auteur, notamment quant au caractère absurde des actions humaines, particulièrement celles faisant couler le sang dans la violence : les propos sobrement échangés entre Turlogh Dubh et le prêtre Jérôme, survivants à la fin de l'aventure, sont en ce sens éloquents, dans un décor et un contexte rudes mais évoqués avec une certaine poésie dramatique digne du romantisme noir.

Parmi les récits du recueil, j'apprécie aussi celui qui lui donne son titre, Le Royaume des Chimères, écrit en 1926 et 1927, sans doute une des meilleures histoires du roi atlante Kull de Valusie (certaines de ces histoires de Kull figurent également dans deux autres recueils howardiens de la collection Fantasy du Livre de Poche — Les Rois de la nuit et Les Guerriers du Valhalla —, mais pas toutes puisque j'aurai préféré que l'on intègre aussi dans la sélection Le Coup de Gong, récit court mais excellent, déjà évoqué ici plusieurs fois par le passé). Et je trouve par ailleurs assez intéressant un autre récit du recueil Le Royaume des Chimères, la nouvelle Le Sang des Dieux (Blood of the Gods), publiée en 1935 et dont l'action mettant en scène l'aventurier américain Francis Xavier Gordon dit « El Borak » se situe au Moyen-Orient, mais l'intérêt est surtout pour une raison bien précise : le titre désigne de précieux rubis, très convoités mais sources de crimes et de souffrances, et le traitement dont ils font l'objet par la volonté d'Al Wazir, un des personnages dont l'esprit a été un temps perturbé, me fait irrésistiblement penser à ce que ferait probablement, à mon avis, n'importe quel héros howardien, y compris Conan, s'il tombait sur l'Anneau Unique (C'est vrai, quoi, à la fin : fussent-ils précieux, s'ils n'apportent au fond que du malheur, pourquoi s'embêter avec de tels objets ?)... ;-) ... quoique dans le cas de Conan confronté spécifiquement à l'Anneau Unique, comme je l'avais déjà écrit dans un autre fuseau l'année dernière, je crois qu'il identifierait comme un objet de sorcellerie, en soi très suspect et dont son instinct de barbare l'inciterait naturellement à se méfier.

Merci encore pour les conseils !

You're welcome, Céline !

Peace and Love,

B.

Hors ligne

#88 18-11-2024 22:40

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

J’ai lu Le Coup de Gong (trouvé ici). Nouvelle très atypique. Comme pour Agnès la Noire, j’ai surtout aimé le début, moins le dialogue mystique entre Kull et le mystérieux deuxième personnage, sans doute pour les raisons que tu as fournies.

le traitement dont ils font l'objet par la volonté d'Al Wazir, un des personnages dont l'esprit a été un temps perturbé, me fait irrésistiblement penser à ce que ferait probablement, à mon avis, n'importe quel héros howardien, y compris Conan, s'il tombait sur l'Anneau Unique

Au conseil d’Elrond, c’est Glorfindel qui propose la solution utilisée par Al Wazir, cela fait-il de Glorfindel un héros howardien ?

Merci de nouveau pour avoir pris le temps de fournir toutes ces informations, c’est un plaisir de te lire !

Céline

Hors ligne

#89 28-11-2024 23:57

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Merci de nouveau pour avoir pris le temps de fournir toutes ces informations, c’est un plaisir de te lire !

Merci à toi pour ton intérêt. ^^

Au conseil d’Elrond, c’est Glorfindel qui propose la solution utilisée par Al Wazir, cela fait-il de Glorfindel un héros howardien ? ;)

Disons que, s'agissant de ce point précis, Glorfindel est « Howard-compatible »... ;-)

En y réfléchissant, on peut peut-être trouver une légère correspondance de principe au côté « revenant » de Glorfindel dans la réapparition du roi Kull de Valusie, surgi d'un très lointain passé, lors d'une bataille opposant les Pictes dirigés par Bran Mak Morn et des troupes romaines (Kull combattant naturellement du côté des Pictes), dans la nouvelle Les Rois de la nuit (Kings of the Night, écrite vers mars 1930 et publiée dans Weird Tales en novembre de la même année), figurant dans le recueil du même nom déjà cité précédemment. Ceci dit, globalement, le « trip elfique » très spécifique et très sophistiqué de Tolkien limite fortement par nature les comparaisons... mais ce qui ne veut pas dire pour autant que ce soit impossible, notamment dans le cas des peuples panchroniques que sont aussi bien les Pictes howardiens et les Drúedain/Woses tolkieniens, déjà évoqués précédemment.

On pourrait aussi parler, à cette aune, des arbres effrayants et s'animant de façon menaçante auxquels est confronté le roi Kull chevauchant seul vers la mer, dans le poème de Howard Le Roi et le Chêne (The King and the Oak), figurant lui aussi dans le recueil Les Rois de la nuit : ces arbres peuvent volontiers en rappeler d'autres, tout aussi dangereux et s'animant également chez Tolkien, à savoir, dans le Seigneur des Anneaux, les Huorns de la forêt de Fangorn, ainsi que le Vieil Homme Saule (Old Man Willow) et les autres arbres de la Vieille Forêt (Old Forest), contre lesquels le peuple des Hobbits a lutté en Pays de Bouc ou Pays-de-Bouc (Buckland), ce dont peut d'ailleurs notamment témoigner la toponymie de cette région du Comté (notre ami JR/Isengar en parle dans le septième itinéraire de ses fameuses Promenades au Pays des Hobbits, dont il nous reste en ces lieux, pour mémoire, une ancienne version en ligne dans la rubrique « Précieux héritage » de JRRVF).

À noter que l'on trouve tout de même des allusions à des elfes dans certains récits howardiens de fantasy, notamment dans certaines histoires de Kull. Le personnage de l'ambassadeur picte Ka-nu est ainsi comparé à un elfe — dans un sens féérique traditionnel, voire plus exactement dans le sens du terme « elfe » tel qu'il s'applique dans la mythologie nordique — dans les nouvelles Le Royaume des Chimères (The Shadow Kingdom), déjà citée, et Le Chat et le Crâne (The Cat and the Skull, aussi connue sous le titre Delcardes' Cat). Du reste, concernant cette dernière, que tu as peut-être lue aussi Céline, il s'agit encore d'une nouvelle qui commence bien et avec une conclusion intéressante, s'agissant du chat, ou plus précisément de la mystérieuse chatte nommée Saremes et censée avoir la faculté de parler, dont il est question dans le récit (avec une introduction d'une part de fantastique, au sens todorovien du terme, dans un contexte de fantasy), mais c'est un texte qui souffre malheureusement d'un traitement un peu hasardeux du récit par l'auteur, Howard ayant cru, semble-t-il, qu'il pouvait changer le rôle du principal antagoniste de l'histoire en cours de route sans que cela se voit... alors que si, justement, ça se voit. ^^'

Incidemment (©Elendil), cette histoire de Kull, Le Chat et le Crâne, écrite par Robert E. Howard à l'âge de 22 ans (en 1928), m'avait en partie inspiré une parabole pour définir la fantasy, que j'appelle la « parabole de la chatte » (dont j'avais parlé en introduction lors de ma conférence sur Tolkien et Howard, dans le cadre du Séminaire Tolkien à l'ENS en 2017), et qui s'inspirait en partie aussi d'une idée du critique Denis Guiot, lequel propose lui-même depuis longtemps une « parabole du chat » régulièrement diffusée sur le site du festival des Imaginales d'Épinal, mais d'une manière assez plate et peu poétique à mon goût :

https://web.archive.org/web/20170410035 … maginaires

Même si le propos est globalement le même sur le fond (distinguer fantastique, fantasy et science-fiction), j'avais préféré essayer d'être plus immersif, et donc de partir d'une scène s'inspirant directement du texte de la nouvelle de Howard, dans laquelle apparaîtrait cette belle jeune femme, nommée Delcardes dans le récit : « elle était étendue nonchalamment sur une couche de soie, ressemblant elle-même à quelque splendide créature féline », avec auprès d'elle « le chat, une femelle du nom de Saremes, nonchalamment étendu sur un coussin de soie qui lui était réservé »...

Delcardes et Saremes, illustration par Justin Sweet de la nouvelle de Robert E. Howard The Cat and the Skull, pour le recueil Kull: Exile of Atlantis (Del Rey Books / Ballantine Books), 2006 (publié en français sous le titre Kull le roi atlante, Bragelonne, 2010.

À comparer peut-être avec Berúthiel chez Tolkien, avec ses chats ? ;-)

J'avoue cependant ne pas avoir beaucoup creusé la question dans le cadre de mes recherches, mais cela faisait partie des pistes restant à explorer.

Me vient, en passant, une idée de fan-fiction assumée pour showrunners en mal d'inspiration : « Delcardes ou la jeunesse de Berúthiel »... Au point où on en est en matières d'adaptations, pour l'un comme pour l'autre des deux écrivains, pourquoi pas ? On pourrait même aller plus loin en mettant dans l'équation quelques références antiquisantes et orientalisantes communes à la poésie des deux auteurs, de la “girl of magic” rencontrée sur la route vers Babel (Babylone) qu'évoque Howard dans son poème The Road to Babel (figurant dans une lettre de septembre 1927 adressée à son ami Tevis Clyde Smith) jusqu'à la reine de Babylone (“Queen of Babylon”) mise en scène par Tolkien dans son poème The Ruined Enchanter (écrit initialement vers 1919, puis révisée pour la dernière fois vers 1927)...

Along the road to Babel

When dawn was in the sky

I met you, girl of magic,

A morn of sorcery.

[...]

Like some far constellation

Beyond the human ken

You turned your eyes upon me —

I saw you truly then.

Too deep your eyes for loving

Too deep for sin or mirth;

I saw you then as Woman

The Woman of the Earth.

Like husks slipped down your vestry

The naked soul to leave

I saw you then as Woman

From Thais unto Eve.

Dian you were and Ishtar

Europa, Jezebel,

The fundamental Woman

For whom all mankind fell.

[...]

You laughed among the planets

When Lucifer was hurled

From out the starry realms

To haunt a bestial world.

You sat enthroned by Sargon

You reigned by Nero's side

You knew the couch of Ptolemy

You were a pharaoh's bride.

[...]

Ah, Lilith, Phryne, Thais,

I hale you in my rime;

Woman of all world's women,

The woman of all Time.

Long have I dwelt in Belmarye,

And fair my garden is to see.

For walls of magic ring it round,

And rooted deep in enchanted ground

There grows a dark enchanted tree.

[...]

What voices murmur at my gates?

Behold! with a trump a herald waits,

And blows a fanfare proud thereon:

‘Bow down, ye walls, and ope, ye gates!

I serve the Queen of Babylon.’

My eyes are dim — but through the bars

I see a thousand throngéd cars

By lions drawn; a host untold

Of dark-haired men with scimitars

And elephants and spears and gold.

Ah me! the Queen of Babylon,

The gleaming glory she hath on!

No magic doth she seek of me,

A wizard wild whose craft is gone;

She comes to wonder at my tree.

‘I bid thee wealth of treasures old,

I bid thee towers of hoarded gold

And silver flowing like the sea!’

‘No lady, it may not be sold.’

And still she lusteth for my tree.

[...]

Robert E. Howard (1906-1936), The Road to Babel, poème extrait d'une lettre à Tevis Clyde Smith, vers le mi-septembre ou la fin de septembre 1927, in Rob Roehm et John Bullard (éd.), The Collected Letters of Robert E. Howard, volume 1 (1923-1929), 2e édition, The Robert E. Howard Foundation Press, 2021 (1re édition : 2007), Lettre 054, p. 132-135 (lettre p. 125-136).

J. R. R. Tolkien (1892-1973), The Ruined Enchanter, poème in Christina Scull et Wayne G. Hammond (éd.), The Collected Poems of J.R.R. Tolkien, volume 1 (1910-1919), HarperCollinsPublishers, 2024, poème 62 (?1919-c. 1927), version C (finale), p. 434-445 (version C p. 440-442).

Mais j'arrête là avec mes associations d'idées littéraires particulières...

S'agissant de la « parabole de la chatte » en question plus haut, je devais en tout cas la faire figurer en introduction de mon livre et Emmanuelle Ramberg en avait fait une illustration (parmi d'autres) pour ce projet, dont l'aboutissement est aujourd'hui suspendu sine die. Il faudra que je réfléchisse à quoi faire éventuellement, malgré tout, de tout cela... mais si j'arrive à mener à bien cet autre petit projet pour JRRVF dont j'ai parlé ailleurs, disons que ce sera déjà ça.

Pour en revenir à Howard et à la place de peuples et créatures imaginaires dans ses récits de fantasy, certains textes de l'auteur apprennent ou rappellent au lecteur que Conan le Cimmérien, comme d'autres personnages howardiens, est un homme imaginatif, voire superstitieux, et qu'il croit notamment en l'existence des goules, des gobelins, des hobgobelins (“hobgoblins”), des nécromanciens, des mages et des nains (“dwarfs”) : Howard évoque notamment les goules (“ghouls”), les gobelins (“goblins”) et les nécromanciens (“necromancers”) comme faisant partie de ce qu'il appelle explicitement la mythologie (“mythology”) de Conan dans la nouvelle Chimères de Fer dans la clarté lunaire (Shadows in the Moonlight / Iron Shadows in the Moon), seule nouvelle howardienne et seule histoire de Conan dont on soit à peu près sûr, du reste, qu'elle a été lue par Tolkien dans les années 1960. Cela tend à expliquer, entre autres (car il y a évidemment aussi l'expérience vécue du personnage), que l'aventurier barbare devenu roi soit notamment viscéralement méfiant face à tout ce qui est assimilable à de la sorcellerie ou à de la magie... d'où sa réaction très probable, à mon avis, face à un objet comme l'Anneau Unique.

Peace and Love,

B.

Hors ligne

#90 02-12-2024 22:33

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : Robert E. Howard - Conan

La nouvelle The Cat and the Skull figure dans le « recueil » que j’ai récupéré en ligne. J’avais été intriguée par le titre mais je ne l’avais pas encore lue, c’est chose faite maintenant. Je suis contente que cet animal cher à mon cœur soit mis à l’honneur par Howard ! Je tape d’ailleurs ces lignes avec mon chat ronronnant sur mes genoux (petite anecdote : Berúthiel avait neuf chats noirs et un chat blanc, j’ai un seul chat…noir et blanc ;-)). Effectivement la fin de cette nouvelle est intéressante.

Dans le contexte actuel, en effet, pourquoi pas une fan-fiction « Delcardes ou la jeunesse de Berúthiel »... Cela pourrait commencer ainsi : Delcardes n’a finalement pas pu épouser Kulra Thoom mais a été contrainte à se marier avec un homme de sang royal, comme le voulait Tu. Elle en conçoit un ressentiment croissant….

Je crois que j’avais déjà entendu la parabole du chat. J’espère que tu pourras nous faire partager ta version sous une forme ou sous une autre.

Céline

Hors ligne

#91 31-01-2025 17:08

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : Robert E. Howard - Conan

Quelques semaines plus tard...

J'ai, comme pain sur la planche, un certain de nombre de choses restant à partager, notamment dans plusieurs fuseaux en ces lieux, qui sont toujours en cours de rédaction, laquelle rédaction prend un temps fou au milieu de contraintes diverses et d'un contexte avec des hauts et des bas en matière de moral... mais puisque j'espérais un partage idéalement avant la fin de 2024 et que nous sommes déjà à la fin du mois de janvier 2025, je vais m'efforcer de terminer et diffuser tout ce que je peux...

Dans le contexte actuel, en effet, pourquoi pas une fan-fiction « Delcardes ou la jeunesse de Berúthiel »... Cela pourrait commencer ainsi : Delcardes n’a finalement pas pu épouser Kulra Thoom mais a été contrainte à se marier avec un homme de sang royal, comme le voulait Tu. Elle en conçoit un ressentiment croissant….

Voila déjà un bon début d'histoire...

Cela étant, je ne croyais pas si bien dire en évoquant l'idée prometteuse de mêler des ingrédients howardiens et tolkieniens dans une histoire, puisque c'est une idée qui a, peut-être, déjà été retenue pour le film d'animation The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim) sorti en salles le mois dernier, ainsi que je l'évoque dans le fuseau dédié :

https://www.jrrvf.com/fluxbb/viewtopic. … 478#p93478

Je crois que j’avais déjà entendu la parabole du chat. J’espère que tu pourras nous faire partager ta version sous une forme ou sous une autre.

Il faudrait retravailler un peu le texte... Je verrai ce que je peux faire, dans quelque temps.

La nouvelle The Cat and the Skull figure dans le « recueil » que j’ai récupéré en ligne. J’avais été intriguée par le titre mais je ne l’avais pas encore lue, c’est chose faite maintenant. Je suis contente que cet animal cher à mon cœur soit mis à l’honneur par Howard ! Je tape d’ailleurs ces lignes avec mon chat ronronnant sur mes genoux (petite anecdote : Berúthiel avait neuf chats noirs et un chat blanc, j’ai un seul chat…noir et blanc ;-)). Effectivement la fin de cette nouvelle est intéressante.

À te lire, chère Céline, peut-être seras-tu intéressée par quelques autres textes howardiens, plus personnels, à thématique animalière et plus précisément féline. Ces textes sont tous extraits de la correspondance connue et éditée de Robert E. Howard, et plus précisément de la part de celle-ci, abondante comme on le sait, qu'il a entretenu avec H. P. Lovecraft à partir de l'été 1930 et jusqu'à son suicide en 1936. En toute logique, ils font partie de ce qui fera l'objet de la traduction intégrale de la correspondance Howard-Lovecraft, qui doit être éditée par les éditions Mnémos grâce à une campagne de financement participatif en avril 2023, campagne dont j'avais alors parlé précédemment ici, mais vu que ce projet par souscription n'est de toute façon pas destiné à être diffusé plus largement dans le commerce, il me parait approprié de faire un peu de partage en ces lieux, quitte à ce que les traductions françaises, faites notamment avec l'aide de DeepL, ne soient sans doute pas parfaites.

La nouvelle Le Chat et le Crâne (The Cat and the Skull) ou le Chat de Delcardes (Delcardes' Cat) a été rédigée par Howard en 1928, en pleine période de création des histoires de Kull (entre 1926 et 1930), mais les textes évoqués ci-après ont été écrits quelques années plus tard, entre deux histoires de Conan – plus précisément entre Le Diable d'airain (The Devil in Iron) écrit en octobre 1933 et Le Peuple du Cercle Noir (The People of the Black Circle) écrit au début de 1934, Howard s'étant du reste plongé ensuite dans la rédaction de son roman L'Heure du Dragon (The Hour of the Dragon) entre mars et mai 1934, puis notamment dans celle de la nouvelle Agnès la Noire (Sword Woman) en juin ou juillet de la même année, dont on a déjà parlé.

Vers novembre 1933, Howard écrit ceci dans une assez courte lettre à Lovecraft :

I'm enclosing a piece written in an idle moment which I thought you might find amusing. No particular hurry about returning it. I don't expect to sell the thing, though if I'm ever able, I may include it in a book of sketches and try to find a publisher.

Je joins un texte écrit dans un moment d'oisiveté que j'ai pensé que vous pourriez trouver amusant. Pas d'urgence particulière pour un retour. Je ne compte pas vendre la chose, mais si jamais j'en suis capable, je l'inclurai peut-être dans un livre d'esquisses et j'essaierai de trouver un éditeur.

Robert E. Howard (1906-1936), extrait d'une lettre à Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), vers novembre 1933, in Rob Roehm et John Bullard (éd.), The Collected Letters of Robert E. Howard, volume 3 (1933-1936), 2e édition, The Robert E. Howard Foundation Press, 2022 (1re édition : 2008), Lettre 268, p. 138 (lettre p. 137-138).

Traduction d'après celles de DeepL et de Gogol Translate.

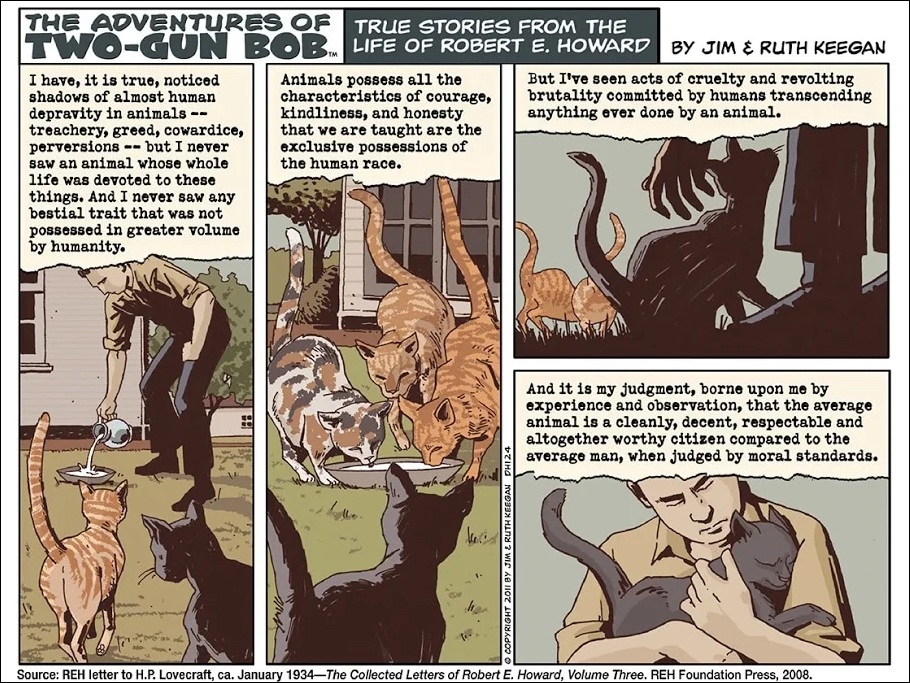

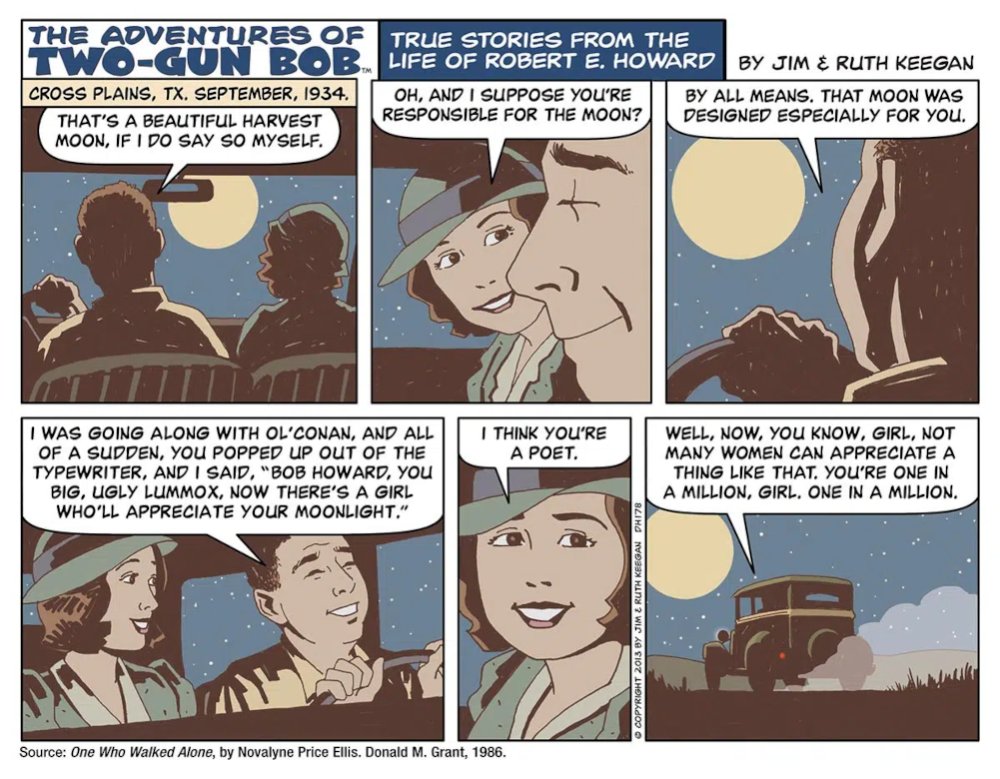

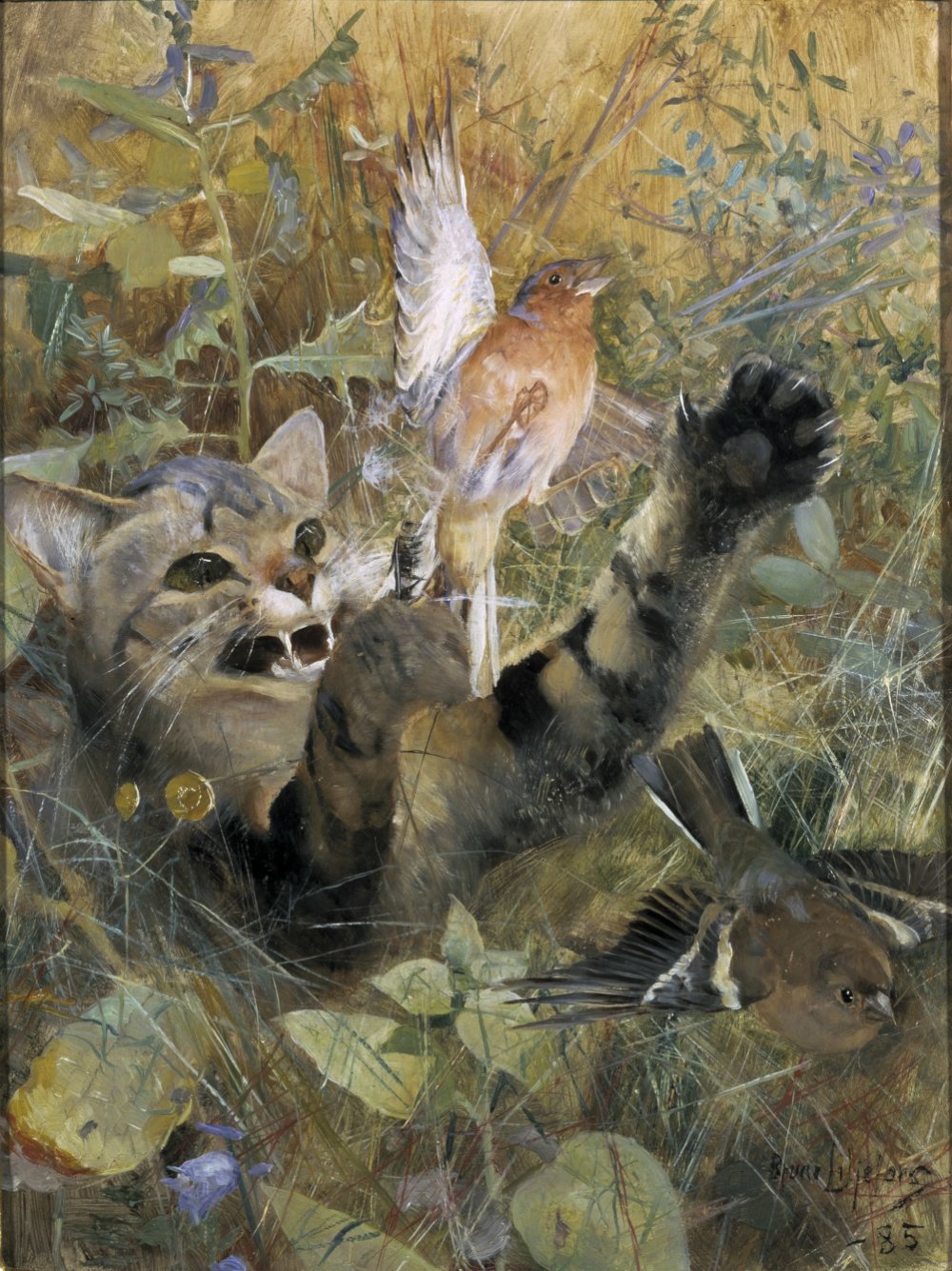

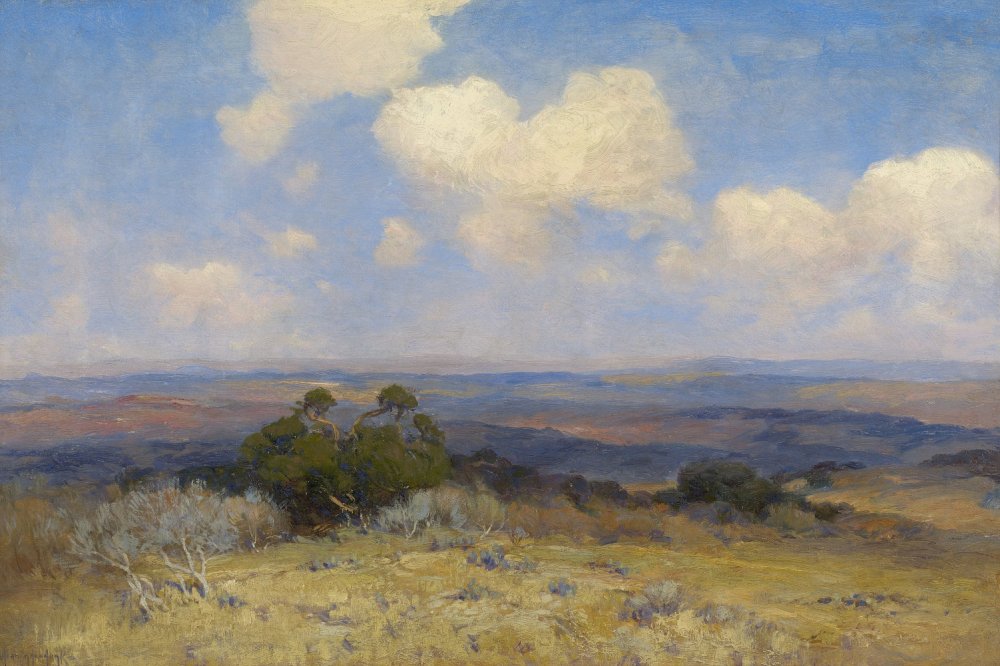

Le texte en question, une sorte d'article/essai joint donc à la lettre, est une œuvre personnelle en prose, intitulée “The Beast From the Abyss” et qui fut publiée plus tard, mais bien après la mort de l'écrivain (la première fois en 1971). On comprend que Howard ait pu raisonnablement escompter qu'il intéresserait Lovecraft, auteur entre autres de la nouvelle Les Chats d'Ulthar (The Cats of Ulthar, écrite en 1920). Si je devais hasarder une transposition en images peintes de l'évocation des chats par Howard, ce serait un mélange de naturalisme animalier du peintre suédois Bruno Liljefors et d'impressonnisme paysager texan du peintre américain Julian Onderdonk... images peintes auxquelles le spectateur pourrait éventuellement ajouter mentalement, de lui-même (et sans aide d'une IA), une pincée de je-ne-sais-quoi d'étrangeté lovecraftienne...

Bruno Liljefors (1860-1934).

Chat chassant des oiseaux (Katt på fågeljakt), 1883.

Huile sur toile, 93 x 123 cm.

Gothenburg Museum of Art.

Julian Onderdonk (1882-1922).

Pré aux lupins (bluebonnets), petit matin, San Antonio (Texas) (Blue Bonnet Field, Early Morning, San Antonio Texas), 1914.

Huile sur toile, 77,5 x 101,6 cm.

Collection privée.

“The Beast From the Abyss”

by Robert E. Howard

Having spent most of my life in oil boom towns, I am not unfamiliar with the sight of torn and mangled humanity. Oftener than I like to remember I have seen men suffering, bleeding and dying from machinery accidents, knife stabs, gunshot wounds, and other mishaps. Yet I believe the most sickening spectacle of all was that of a crippled cat limping along a sidewalk, and dragging behind it a broken leg which hung to the stump only by the skin. On that splintered stump the animal was essaying to walk, occasionally emitting a low moaning cry that only slightly resembled the ordinary vocal expressions of a feline.

There is something particularly harrowing about the sight of an animal in pain; the desperate despair, undiluted by hope or reason, that makes it, in a way, a more awful and tragic sight than that of an injured human. In the agony cry of a cat all the blind abysmal anguish of the black cosmic pits seems concentrated. It is a scream from the jungle, the death howl of a Past unspeakably distant, forgotten and denied by humanity, yet which still lies awake at the back of the subconciousness, to be awakened into shuddering memory by a pain-edge yell from a bestial mouth.

Not only in agony and death is the cat a reminder of the brutish Past. In his anger cries and in his love cries, the gliding course through the grass, the hunger that burns shamelessly from his slitted eyes, in all his movements and actions is advertised his kinship with the wild, his tamelessness, and his contempt for man.

Inferior to the dog the cat is, nevertheless, more like human beings than is the former. For he is vain yet servile, greedy yet fastidious, lazy, lustful and selfish. That last characteristic is, indeed, the dominant feline trait. He is monumentally selfish. In his self love he is brazen, candid and unashamed.

Giving nothing in return, he demands everything—he demands it in a raspy, hungry, whining squall that seems to tremble with self-pity, and accuse the world at large of perfidy and broken contract. His eyes are suspicious and avaricious, the eyes of a miser. His manner is at once arrogant and debased. He arches his back and rubs himself against humanity's leg, dirging a doleful plea, while his eyes glare threats and his claws slide convulsively in and out of their padded sheaths.

He is inordinate in his demands, and he gives no thanks for bounty. His only religion is an unfaltering belief in the divine rights of cats. The dog exists only for man, man exists only for cats. The introverted feline conceives himself to be ever the center of the universe. In his narrow skull there is no room for the finer feelings.

Pull a drowning kitten out of the gutter and provide him with a soft cushion to sleep upon, and cream as often as he desires. Shelter, pamper and coddle him all his useless and self-centered life. What will he give you in return? He will allow you to stroke his fur; he will bestow upon you a condescending purr, after the manner of one conferring a great favor. There the evidences of gratitude end. Your house may burn over your head, thugs may break in, rape your wife, knock Uncle Theobald in the head, and string you up by your thumbs to make you reveal the whereabouts of your hoarded wealth. The average dog would die in the defense even of Uncle Theobald. But your fat and pampered feline will look on without interest; he will make no exertions in your behalf, and after the fray, will, likely as not, make a hearty meal off your unprotected corpse.

I have heard of but one cat who ever paid for his salt, and that was through no virtue of his own, but rather the ingenuity of his owner. A good many years ago there was a wanderer who traversed the state of Arkansas in a buggy, accompanied by a large fat cat of nondescript ancestry. This wayfarer toiled not, neither did he spin, and he was a lank, harried-looking individual who wore the aspect of starvation, even when he was full of food.

His method of acquiring meals without work was simple and artistic. Leaving his horse and buggy concealed behind a convenient thicket, he would approach a farmhouse tottering slightly, as if from long fast, carrying the cat under his arm. A knock on the door having summoned the housewife with her stare of suspicion, he would not resort to any such crude and obvious tactics as asking for a hand-out. No; hat in hand, and humbly, he would beg for a pinch of salt.

“Land's sake,” would be the almost invariable reply. “What do you want salt for?"

“M'am,” the genius would reply tremulously, “I'm so terrible hungry I'm a-goin' to eat this here cat.”

Practically in every case the good woman was so shocked that she dragged the feebly protesting wayfarer into the house and filled his belly—and the cat's—with the best of her larder.

I am not a victim of the peculiar cat-phobia which afflicts some people, neither I am one of those whose fondness for the animals is as inexplicable and tyrannical in its way as the above mentioned repulsion. I can take cats or leave them alone.

In my childhood I was ordinarily surrounded by cats. Occasionally they were given to me; more often they simply drifted in and settled. Sometimes they drifted out almost as mysteriously. I am speaking of ordinary cats, country cats, alley cats, cats without pedigree or pride of ancestry. Mongrel animals, like mongrel people, are by far the most interesting as a study.

In my part of the country, high-priced, pure-blooded felines were unknown until a comparatively recent date. Such terms as Persians, Angoras, Maltese, Manx, and the like, meant little or nothing. A cat was a cat, and classified only according to its ability to catch mice. Of late I notice a distinct modification in the blood-stream of the common American alley-cat; thoroughbred strains are mingling with the common soil, producing cats of remarkable hue and shape. Whether it will improve the democratic mongrel population or not, it is a question only time can answer.

For myself, give me an alley cat every time. I remember with what intense feelings of disgust I viewed the first thoroughbred cat I ever saw--a cumbersome ball of grey fur, with the wide blank stare of utter stupidity. A dog came barking wildly across the yard, the pampered aristocrat goggled dumbly, then lumbered across the porch and attempted to climb a post. An alley cat would of shot up the shaft like a streak of grey lightning, to turn at a vantage point and and spit down evil vituperation on its enemy's head. This blundering inbred monster tumbled ignominiously from the column and sprawled—<on its back>—in front of the dog, who was so astounded by the phenomenon that it evidently concluded that its prey was not a cat after all, and hastily took itself off. It was not the first time that a battle was won by awkward stupidity.

I once lived on a farm infested by rats beyond description. They broke up setting hens, devoured eggs and small chickens, and gnawed holes in the floor of the house. The building was old, the floors rotten. The rats played havoc with them. I nailed strips of tin over the holes they gnawed, and in the night I could hear their teeth grating on tin, and their squeals of rage. Traps proved ineffectual. Rats are wise, not so easily snared as mice. The natural alternative was cats—eleven of them, to be exact. Thereafter the old farm was a battleground. The big grey wharf rats, as we called them, are no mean foes for a cat. More than once I have seen them defeat a full-grown feline in pitched battle. The ferocity of the cornered rat is proverbial, and unlike many such proverbs, borne out by actuality. On several occasions, my cousin and I hastened to the aid of our feline allies with bricks and baseball bats.

The most valiant of all the crew was a grey cat of medium size called, through some obscure process, Fessler. Despite the fact that he was at once ignominiously routed by a giant rat in a Homeric battle that should have formed the base for a whole cycle of rodent hero-sagas, he was a cat among cats. In fact, fantastic as it may seem, I sometimes seemed to detect a fleeting shadow of an emotion that was almost affection.

He had poise and dignity; most cats have these qualities. He had courage—for which, despite legends to the contrary, the feline race in general is not noted. He was a mouser of note. He was intelligent--the most intelligent cat I have ever known. In the end, when all the cats but one died of one of those unexplainable plagues that strikes communities of felines, he dragged himself back to the house to die. Stricken, he had retired to the barn, and there he fought out his losing battle alone; but with death on him, he tottered from his retreat, staggered painfully through the night, and sank down beneath my window, where his body was found the next morning. It was as if, in his last extremity, he sought the human aid that mere instinct could not have prompted him to seek.

Most of the other cats died in solitary refuges of their own. One, a black kitten, recovered, but was so thin and weak it could not stand. My cousin shot a rabbit, cut it up, and fed the cat the raw meat. Unable to stand, it crouched above the warm flesh, ate enough to have burst a well cat, then, turning on its side, smiled as plainly as any human ever smiles, and sank into death like one falling asleep. It has been my misfortune to see many animals die, but I never saw a more peaceful, contented death than that. My cousin and I interred it beside its brothers and sisters who perished in the plague, firing over it a military salute. May my own death be as easy as that cat's!

[...]

« La Bête de l'Abîme »

par Robert E. Howard

Ayant passé la plus grande partie de ma vie dans les villes du boom pétrolier, le spectacle d'une humanité déchirée et mutilée ne m'est pas inconnu. Plus souvent que je n'aime à le rappeler, j'ai vu des hommes souffrir, saigner et mourir d'accidents de machines, de coups de couteau, de blessures par balle et d'autres mésaventures. Pourtant, je crois que le spectacle le plus écœurant de tous est celui d'un chat infirme boitant le long d'un trottoir et traînant derrière lui une patte cassée qui ne tenait plus au moignon que par la peau. Sur ce moignon éclaté, l'animal essayait de marcher, émettant de temps à autre un faible gémissement qui ne ressemblait que très peu aux expressions vocales ordinaires d'un félin.

Il y a quelque chose de particulièrement déchirant dans le spectacle d'un animal qui souffre ; le désespoir, sans espoir ni raison, en fait, d'une certaine manière, un spectacle plus terrible et plus tragique que celui d'un être humain blessé. Dans le cri d'agonie d'un chat semble se concentrer toute l'angoisse abyssale et aveugle des fosses noires du cosmos. C'est un cri de la jungle, le hurlement de mort d'un passé indiciblement lointain, oublié et nié par l'humanité, mais qui reste éveillé au fond de la subconscience, pour être réveillé en un souvenir frissonnant par un hurlement de douleur provenant d'une bouche bestiale.

Ce n'est pas seulement dans l'agonie et la mort que le chat nous rappelle le passé brutal. Dans ses cris de colère et ses cris d'amour, dans sa course glissante dans l'herbe, dans la faim qui brûle sans vergogne de ses yeux bridés, dans tous ses mouvements et ses actions, se manifeste sa parenté avec la nature sauvage, son caractère indomptable et son mépris de l'homme.

Inférieur au chien, le chat est cependant plus proche de l'homme que lui. Il est en effet vaniteux mais servile, gourmand mais fastidieux, paresseux, luxurieux et égoïste. Cette dernière caractéristique est d'ailleurs le trait dominant du félin. Il est d'un égoïsme monumental. Dans son amour-propre, il est effronté, candide et sans honte.

Il ne donne rien en retour, mais exige tout - il l'exige dans un cri rauque, affamé et pleurnichard qui semble trembler d'apitoiement, et accuse le monde entier de perfidie et de rupture de contrat. Ses yeux sont méfiants et avares, les yeux d'un avare. Ses manières sont à la fois arrogantes et dégradées. Il courbe le dos et se frotte contre la jambe de l'humanité en psalmodiant une supplique lugubre, tandis que ses yeux lancent des menaces et que ses griffes glissent convulsivement dans et hors de leurs fourreaux rembourrés.

Ses exigences sont démesurées et il ne remercie pas pour les récompenses qu'il reçoit. Sa seule religion est une croyance inébranlable dans les droits divins des chats. Le chien n'existe que pour l'homme, l'homme n'existe que pour les chats. Le félin introverti se considère comme le centre de l'univers. Dans son crâne étroit, il n'y a pas de place pour les sentiments les plus fins.

Tirez un chaton qui se noie du caniveau et offrez-lui un coussin moelleux pour dormir, et de la crème aussi souvent qu'il le souhaite. Abritez-le, choyez-le et dorlotez-le tout au long de sa vie inutile et égocentrique. Que vous donnera-t-il en retour ? Il vous permettra de caresser sa fourrure ; il vous accordera un ronronnement condescendant, à la manière de quelqu'un qui accorde une grande faveur. Les preuves de gratitude s'arrêtent là. Votre maison peut brûler au-dessus de votre tête, des voyous peuvent entrer par effraction, violer votre femme, frapper l'oncle Théobald à la tête et vous pendre par les pouces pour vous faire révéler l'endroit où se trouvent vos richesses thésaurisées. Le chien moyen mourrait pour défendre l'oncle Théobald. Mais votre gros félin choyé vous regardera sans intérêt ; il ne fera aucun effort en votre faveur et, après la bagarre, il est fort probable qu'il fera un repas copieux sur votre cadavre non protégé.

Je n'ai entendu parler que d'un seul chat qui ait jamais payé son sel, et ce n'était pas grâce à sa vertu, mais plutôt à l'ingéniosité de son propriétaire. Il y a de nombreuses années, un vagabond a traversé l'État de l'Arkansas dans un buggy, accompagné d'un gros chat d'origine indéterminée. Ce voyageur ne travaillait pas, il ne filait pas non plus, et c'était un individu maigre, à l'air harassé, qui avait l'air de mourir de faim, même lorsqu'il était rassasié.

Sa méthode pour se procurer des repas sans travailler était simple et artistique. Laissant son cheval et son boguet cachés derrière un fourré approprié, il s'approchait d'une ferme en titubant légèrement, comme s'il avait fait un long jeûne, portant le chat sous le bras. Après avoir frappé à la porte et appelé la ménagère avec son regard suspicieux, il ne recourait pas à une tactique aussi grossière et évidente que celle qui consiste à demander une aumône. Non, chapeau à la main et humblement, il demanderait une pincée de sel.

« L'amour de la terre » serait la réponse presque invariable. « Pourquoi voulez-vous du sel ? »

« Madame », répondait le génie en tremblant, “j'ai tellement faim que je vais manger ce chat”.

Dans presque tous les cas, la bonne femme était tellement choquée qu'elle entraînait le voyageur qui protestait faiblement à l'intérieur de la maison et lui remplissait le ventre - et celui du chat - avec ce qu'elle avait de meilleur dans son garde-manger.

Je ne suis pas victime de la singulière phobie des chats qui afflige certaines personnes, et je ne suis pas non plus de ceux dont l'affection pour ces animaux est aussi inexplicable et tyrannique que la répulsion mentionnée plus haut. Je peux prendre des chats ou les laisser tranquilles.

Dans mon enfance, j'étais généralement entourée de chats. Parfois, on me les donnait ; le plus souvent, ils arrivaient et s'installaient. Parfois, ils repartaient presque aussi mystérieusement. Je parle ici de chats ordinaires, de chats de campagne, de chats de gouttière, de chats sans pedigree ni fierté d'ascendance. Les animaux bâtards, comme les personnes bâtardes, sont de loin les plus intéressants à étudier.

Dans mon coin de pays, les félins de sang pur à prix élevé étaient inconnus jusqu'à une date relativement récente. Les termes tels que Persans, Angoras, Maltais, Manx et autres ne signifiaient pas grand-chose. Un chat était un chat et n'était classé qu'en fonction de sa capacité à attraper des souris. Récemment, j'ai remarqué une nette modification dans le flux sanguin du chat de gouttière américain ; des souches de pur-sang se mêlent au sol commun, produisant des chats d'une teinte et d'une forme remarquables. Que cela améliore ou non la population bâtarde démocratique, c'est une question à laquelle seul le temps peut répondre.

Pour ma part, je préfère un chat de gouttière. Je me souviens avec quel intense sentiment de dégoût j'ai regardé le premier chat pur-sang que j'ai jamais vu - une encombrante boule de fourrure grise, avec le regard vide et large de la stupidité la plus totale. Un chien a traversé la cour en aboyant sauvagement, l'aristocrate choyé a regardé bêtement, puis il a traversé le porche en se traînant et a tenté d'escalader un poteau. Un chat de gouttière aurait grimpé le long de l'arbre comme un éclair gris, pour se retourner à un point d'observation et cracher une vitupération diabolique sur la tête de son ennemi. Ce monstre consanguin gaffeur dégringola ignominieusement de la colonne et s'étala -<sur le dos> - devant le chien, qui fut tellement abasourdi par le phénomène qu'il en conclut manifestement que sa proie n'était pas un chat après tout, et s'en alla précipitamment. Ce n'était pas la première fois qu'une bataille était gagnée par une stupidité gênante.

Le plus vaillant de tous les membres de la bande était un chat gris de taille moyenne appelé, par quelque procédé obscur, Fessler. Bien qu'il ait été ignominieusement mis en déroute par un rat géant au cours d'une bataille homérique qui aurait dû servir de base à tout un cycle de récits de héros rongeurs, c'était un chat parmi les chats. En fait, aussi fantastique que cela puisse paraître, il me semblait parfois déceler l'ombre fugace d'une émotion proche de l'affection.

Il avait de l'assurance et de la dignité ; la plupart des chats ont ces qualités. Il avait du courage, ce qui, malgré les légendes, n'est pas le cas de la race féline en général. C'était un mangeur de souris remarquable. Il était intelligent, le chat le plus intelligent que j'aie jamais connu. À la fin, lorsque tous les chats sauf un sont morts d'une de ces pestes inexplicables qui frappent les communautés de félins, il s'est traîné jusqu'à la maison pour y mourir. Frappé, il s'était retiré dans la grange, où il a mené seul son combat perdu d'avance ; mais la mort l'a rattrapé, il s'est éloigné de sa retraite en titubant douloureusement pendant la nuit et s'est couché sous ma fenêtre, où l'on a retrouvé son corps le lendemain matin. C'était comme si, dans sa dernière extrémité, il recherchait l'aide humaine que son simple instinct n'aurait pas pu l'inciter à rechercher.

La plupart des autres chats sont morts dans des refuges solitaires. L'un d'eux, un chaton noir, s'est rétabli, mais il était si maigre et si faible qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Mon cousin a abattu un lapin, l'a découpé et a donné la viande crue au chat. Incapable de se tenir debout, il s'est accroupi au-dessus de la chair chaude, a mangé suffisamment pour faire éclater un chat en bonne santé, puis, se tournant sur le côté, a souri aussi clairement qu'aucun humain n'a jamais souri, et a sombré dans la mort comme quelqu'un qui s'endort. J'ai eu le malheur de voir mourir de nombreux animaux, mais je n'ai jamais vu une mort aussi paisible et satisfaite que celle-là. Mon cousin et moi l'avons enterré à côté de ses frères et sœurs morts de la peste, en lui lançant un salut militaire. Puisse ma propre mort être aussi facile que celle de ce chat !

[...]

Robert E. Howard (1906-1936), “The Beast From the Abyss”, texte joint la Lettre 268 (op. cit.) à Howard Phillips Lovecraft, vers novembre 1933, in Rob Roehm et John Bullard (éd.), The Collected Letters of Robert E. Howard, volume 3 (1933-1936), 2e édition, The Robert E. Howard Foundation Press, 2022 (1re édition : 2008), op. cit., Appendice 1, p. 457-463 (457-460 pour cet extrait).

Traduit avec DeepL et Gogol/Google

Bruno Liljefors (1860-1934).

Cinq études d'animaux dans un cadre : Chat et pinson (En av fem djurstudier i samma ram. Katt och bofink), 1885.

Huile sur panneau, 35 x 26,5 cm.

Nationalmuseum, Stockholm.

Julian Onderdonk (1882–1922).

Lumière du soleil et ombre (Sunlight and Shadow), 1910.

Huile sur toile, 40,6 x 61 cm.

Museum of Fine Arts, Houston (Texas).

[...]

I said one cat lived. For all I know, she may be living yet, populating the mesquite-grown hills with her progeny. For she was a veritable phoenix of a cat, defying death, and rising from the ruins of catdom unharmed, and generally with a fresh litter of squalling young.

She was large of body, variegated of color—a somewhat confused mixture of white, yellow and black. Her face was dusky, so she was named Blackface. She had a sister, a smaller cat, who seemed borne down by the woes of the world. Her face was the comically tragic mask of a weary clown. She died in the Big Plague.

But Blackface did not die. Just before the cats began to fall, she vanished, and I supposed that she had been stricken and dragged herself away to die in the bushes. But I was mistaken. After the last of her companions had been gathered to their ancestors, after the polluted gathering places had been cleaned by time and the elements, Blackface came home. With her came a brood of long-legged kittens. She remained at the farm until the youngsters were ready to wean, then once more she disappeared. When she returned, a few weeks later, she returned alone.

I had begun to accumulate cats again, and as long as I lived on the farm, I enjoyed periods of cat-inflation, separated by times when the mysterious plague returned and wiped them out. But the Plague never got Blackface. Each time, just before the slaughter began, she vanished mysteriously, nor did she return until the last cat had died, and the danger of contamination had passed. That happened too many times to be dismissed as coincidence. Somehow, the she-cat knew, and avoided the doom that struck down her companions.

She was taciturn, cryptic, laden with mysterious wisdom older than Egypt. She did not raise her kittens about her. I think that she had learned that there was danger in populated centers. Always, when they were able to defend for themselves, she led them into the woods and lost them. And however impossible it may be for a human being to “lose” a cat, none of them ever came back from the farm from which Blackface led them. But the countryside began to be infested with “wild” cats. Her sons and daughters dwelt in the mesquite flats, in the chaparral, and among the cactus beds. Some few of them took up farmhouses and became mousers of fame; most of them remained untamed, hunters and slayers, devourers of birds and rodents and young rabbits, and, I suspect, of chickens.

Blackface was cloaked in mystery. She came in the night, and in the night she went. She bore her kittens in the deep woods, brought them back to civilization for a space that they might be sheltered while in their helpless infancy—and that her own work might be less arduous—and back to the woods she took them when the time was ripe.

As the years passed, her returns to civilization became less and less frequent. At last she did not even bring her brood, but supported them in the wilderness. The primitive called her, and the call was stronger than the urge to slothful ease. She was silent, primordial, drawn to the wild. She came no more to the dwellings of man, but I had glimpses of her at dawn or twilight, flashing like a streak of black-barred gold through the tall grass, or gliding phantom-like through the mesquites. The fire in her elemental eyes was undimmed, the muscles rippling under her fur unsoftened by age. That was nearly twenty years ago. It would not surprise me to learn that she still lives among the cactus-grown valleys and the mesquite-clad hills. Some things are too elemental to die.

Just now I am uncertain as to the number of cats I possess. I could not prove my ownership of a single cat, but several have come and taken up their abode in the feed shed and beside the back step, allowed me to feed them, and at times bestowed upon me the favor of a purr. So long as no one claims them, I suppose I can look on them as my property.

I am uncertain as to their numbers, because there has been an addition to the community, and I do not know how many. I hear them squalling among the hay bales, but I have not had an opportunity to count them. I know only that they are the offspring of a stocky, lazy gray cat, whose democratic mongrel blood is diluted with some sort of thoroughbred stock.

At one time there were five. One was a black and white cat whose visits were furtive and soon ceased. One was a grey and white female, undersized, as so many good mousers are, and like a good killer, possessed of a peculiarly thin whining voice. Because of her preference to the sheds and feed stalls, she bore the casual name of “Barn-cat.” Another was a magnificent image of primitive savagery—a giant yellow cat, plainly half-breed, mongrel mixed with some stock that might have been Persian. So he was referred to as “the Persian.”

I have found that the average yellow cat is deficient in courage. The Persian was an exception. He was the biggest, most powerful, mixed-breed I ever saw, and the fiercest. He was always ravenous, and his powerful jaws crushed chicken bones in a startling manner. He ate, indeed, more like a dog than a cat. He was not indolent or fastidious. He was a lusty soldier of fortune, without morals or scruples, but possessed of an enviable vitality.

He was enamored of Barn-cat, and no woman could have acted the coquette with greater perfection. She treated him like a dog. He wooed her in his most ingratiating manner, to be rewarded by spitting abuse and scratches. A lion in dealing with members of his own sex, he was a lamb with Barn-cat.

Let him approach her in the most respectable manner, and she was transformed into a spitting, clawing fury. Then when he retired discouraged, she invariably followed him, picking at him, teasing him, and giving him no peace of mind. Yet if he took hope and attempted any advances on the ground of her actions, she instantly assumed the part of an insulted virgin and greeted him with bared teeth and claws.

Her treatment of him was in strong contrast with her attitude toward Hoot, a big black and white spotted cat whose coloring made him look as if he were wearing the nose guard of a football helmet. Hoot was too lazy to woo Barn-cat, and she tolerated him, or rather ignored him entirely. He could push her off his chosen napping-spot, step on her ear on his way to the feed pan, or even appropriate choice morsels from her personal meal, and she showed no resentment, whereas if the Persian attempted any of these things, she was ready to rend him. On the other hand, her contempt for Hoot was apparent, and she never accorded him either the teasing or the resentment she accorded the Persian.